领导小组人员组成

1、新型储能市场发展概况

储能是能源革命的关键支撑技术,是解决可再生能源大规模接入、提高电力系统和区域能源系统效率、安全性和经济性的迫切需要。近年来,国家双碳目标的提出大幅促进了储能技术和产业的发展,中国储能实现了从商业化发展初期到规模化发展的转变,总体上中国储能的发展超出了业界预期。具体表现在支持储能发展的政策不断出台,储能系统的装机大幅增加,多种储能技术取得重要进展。

截至2021年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模 46.1GW,占全球市场总规模的22%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为 39.8 GW,新型储能累计装机规模达到 5729.7MW,按装机占比依次为锂离子电池、铅蓄电池、压缩空气储能等。2021年,中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW,达到1 0.5GW,其中抽水蓄能新增规模8GW,新型储能新增规模约2.4GW。据中国能源研究会储能专委会预测,在保守场景下预计2026年新型储能累计规模将达到48.5GW,2022~2026年复合年均增长率为53.3%;在理想场景下预计2026年新型储能累计规模将达到79.5GW,2022~2026年复合年均增长率为69.2%,发展前景十分广阔。

2、储能技术路线

结合自身战略发展方向及技术储备优势,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司(以下简称“西北院”)在新型储能领域重点布局了熔盐储热、电化学储能、压缩空气储能、储氢等技术路线。

以熔盐储热为代表的储热技术具有规模大、成本低、寿命长等优点,在光热发电领域得到广泛应用。依托青海共和50MW塔式光热发电项目,西北院完全掌握了熔盐储热系统关键设计技术,包括大型熔盐储罐结构及基础设计、熔盐管道设备防凝保温、国产熔盐泵阀工程应用等,并已在青豫直流二期外送项目3标段“光伏+光热”100万千瓦项目、中电建青海共和光伏光热多能互补市场化并网项目、江苏国信靖江发电有限公司2×660MW机组熔盐储热调峰项目、山东华源热电有限公司熔盐储热调峰项目等项目上推广应用。在以“双碳”目标和加快构建以新能源为主体的新型电力系统的背景下,熔盐储热具有广阔的发展前景,也是西北院坚持重点发展的方向。

电化学储能是目前新型储能中装机规模最大、技术最成熟的技术路线。而磷酸铁锂电化学储能技术由于其响应速度快、调节灵活、建设周期短、成本优势突出等特点广泛应用于发电、输电、配电等环节,是目前应用场景最广的新型储能技术方式。西北院在已承担或正在承担的储能工程项目中,亦包含多个磷酸铁锂电化学储能项目,是新型储能领域中必须重点发展的方向。西北院通过多个高原、无电地区离网型微电网的应用已经全面掌握了电化学储能在独立微电网中作为电压源并结合风电、光伏等新能源联合运行的控制策略和建模方法。另外西北院在多能互补、新能源+储能等方面也有多个案例的应用和积累,掌握了多能互补项目基于多目标多电源配置方案模拟方法, 新能源+储能联合运行控制策略等技术。西北院具备电化学储能系统在多环节、多场景下的应用案例及研究能力,并将继续将电化学储能不同技术路线的研究与应用作为重点发展方向。

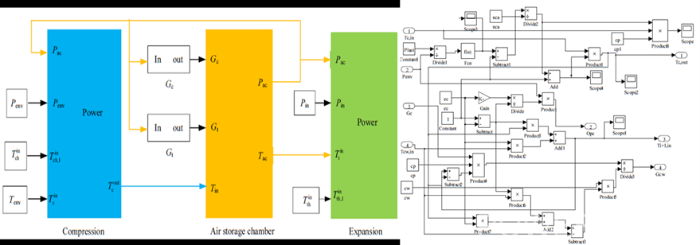

压缩空气储能技术具有储能容量大、系统效率高、运行寿命长、建设周期短、安全可靠等优点,被认为是除抽水蓄能外最具发展潜力的一种大规模储能技术。其中,硬质岩层地下储气库以其岩体质量好、强度高、选址相对容易成为压缩空气储能系统储气库的优选方案。西北院充分发挥自身在大型地下硐室勘察设计及系统集成优化领域技术优势,积极布局压缩空气储能关键技术研究,已开展先进绝热压缩空气储能全系统性能模型、人工硬岩洞穴储气库试验、压缩空气储能系统与风电/光伏系统耦合运行技术等一系列关键技术攻关。同时在西北地区积极策划了一批工程项目,并全力推动项目落地实施。

在氢能及储氢方面,随着可再生能源成本下降以及碳排放约束,到2030年,我国氢气需求量将达到3500万吨,氢能在我国终端能源体系中占比至少达到5%,到2050年,氢气需求量将接近6000万吨,氢能在我国终端能源体系中占比超过10%,产业链年产值达到12万亿元,成为引领经济发展的新增长极。近年来,西北院瞄准氢能前沿技术,加大科研经费投入,加强氢能技术基础研究,以实现技术引领。从2017年开始,组成攻关小组,持续开展氢能相关研究,立项开展了可再生能源-氢能系统关键技术研究,重点研究氢-光伏系统、氢-风电系统的系统集成关键技术、系统主要的运行模式及经济性测算等工作,并在阿克苏库车市光伏制氢研究方案、智利Solar Bridge多能互补实验平台示范项目、深能北方能源控股有限公司液态阳光项目、广汇新能源制氢综合利用项目、青岛即墨大管岛综合能源项目等项目设计中推广应用。随着“双碳”目标的持续推进及可再生能约度电成本的持续下降,“绿氢”将成为大型可再生能源发电基地中的重要储能形式。因此,西北院也积极响应国家政策,发挥自身在氢能及可再生能源技术优势,积极布局制氢储氢业务发展。

3、典型案例

3.1、熔盐储热

中电建青海共和50MW熔盐塔式光热发电项目是国家首批光热发电示范项目之一。项目位于共和县城西南部处的青海省海南州生态太阳能发电园区内,紧邻G214国道,交通便利。项目采用熔盐塔式技术路线,装机容量为50MW,镜场总采光面积60.032万m2,吸热器中心标高210m;配置熔盐储热系统,储热介质选用二元熔盐(质量组分40%KNO3+60%NaNO3),有效储热容量790MWht(等效有效储热时长6h),采用双罐储热形式;汽轮机采用超高压、高温、一次中间再热、8级抽汽、双缸、轴向排汽、直接空冷凝汽式光热机组。项目2018年3月6日开工,2019年9月19日一次并网发电,历时530天建成。

中电建青海共和50MW塔式熔盐光热项目是国内首个践行能源与生态并行发展的设计理念的光热项目,电站废水“零排放”,镜场采用天然场地,最大程度上保护了当地生态环境,减少水土流失,充分发挥光热发电系统绿色环保的优势。恶劣的高原环境,给青海共和50MW项目的建设施工带来巨大挑战,但也成就了“敢于担当、勇于超越”的共和精神,奠定了中电建西北院在光热行业的引领地位。

3.2、电化学储能

1微电网项目

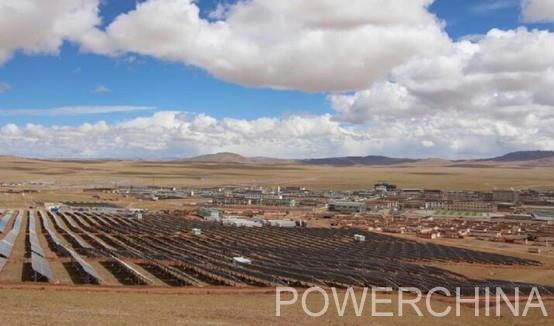

西藏双湖县可再生能源局域网工程是国家解决西藏部分无电地区电力建设的内容之一,工程场址位于西藏那曲地区双湖县城,海拔5100米。项目的建设目标是解决县城及周边地区政府及居民电力供应问题。项目方案充分考虑了当地丰富的太阳能资源和环境气象条件,确定采用通过储能技术建立以光储柴为主要电力保障的独立可再生能源局域网,是我国海拔最高、规模最大的独立可再生能源局域网。

本项目电源部分包括13MW光伏发电系统和7MW/23.5MWh锂离子电池储能系统,安装了两种类型的锂离子电池组,磷酸铁锂3M/10.08MWh和三元锂4M/13.44MWh;电源系统还设置了2台1000kW/10kV高压柴油发电机;作为整个电力系统的备用电源。配电网改造包括对城区已有10kV架空线路的增容改造和用户0.4kV电缆改造,以及户用电能计量表安装,实现分户计量。工程项目于2016年3月开始进行初步设计工作,2016年5月开工建设,同年10月中旬工程投运,开始对县城负荷供电,实现为县城及周边5600人供电,人均年用电量约1100kWh。

本项目解决了西藏双湖无电地区的电力供应问题,推进电能替代,提高电气化水平,实现绿色低碳、清洁安全、高效可持续的现代能源体系,提升了地区能源保障能力。

2新能源+储能项目

阿里普兰县霍尔乡20兆瓦、日喀则市仲巴县帕羊镇20兆瓦保障性光伏项目是西藏西藏自治区2022年保供项目,由西北院作为EPC方建设实施。两个项目海拔均在4700m,建设规模均为20MW光伏+5MW/20MWh储能,储能配置高达达到25%,4h。

西藏地区主要调峰电源为水电,冬季电网调峰能力减小,新能源弃电严重。项目配置高比例储能,白天将新能源超发电力存储起来,在晚上用电高峰释放电力,有效减小新能源弃电,提高新能源利用率,保障当地电力供应和电网安全稳定。

该项目的实施,可提高阿里、日喀则地区新能源供电占比,保障用电需求,高比例储能的投入增强电网运行稳定性及灵活性。

3共享储能项目

青海省海南州130万千瓦竞价光伏项目配套储能项目,拟在青海省海南州千万千瓦级新能源基地4#330kV汇集站附近统一建设1座65MW/130MWh磷酸铁锂电池储能电站,青海省海南州首次探索在新能源基地采用共享储能建设方式,采用共同投资共享收益模式,有利于领先示范、探索大规模储能电站建设模式,打造电网侧、发电侧互利共赢局面,为储能大规模发展、政策制定提供工程实践。

3.3、压缩空气储能

陕西韩城负荷侧压缩空气储能项目位于韩城市龙门镇,设计装机规模300MW/2400MWh,储能时长8小时,项目采用人工硬岩地下储气库、先进绝热压缩空气储能技术方案,系统设计效率70%。目前正在开展地质勘察工作。韩城压缩空气储能项目建成后,将在电能削峰填谷、降低企业用能成本、保障区域企业用电、调峰关中电网等方面发挥巨大作用,将有效带动地区经济社会发展。大型人工硬岩地下储气库勘测设计技术以及百兆瓦级压缩空气储能系统集成优化的工程实践,也将为压缩空气储能技术进一步降低成本、提升效率做出重要贡献。

3.4、氢储能

深能北方能源控股有限公司液态阳光项目采用新能源(光伏、风电)制氢,将光伏、风电与制氢深度融合,采用新能源(光伏、风电)制氢,制氢耦合二氧化碳制甲醇。

本项目利用光伏、风电制氢,并与园区现有企业副产尾气相结合,反应转化为最终产品甲醇。项目光伏装机容量1000MWp,风电装机容量200MW,电解水制氢装置规模1.5万Nm3/h,甲醇合成装置规模30万t/年。项目建设投运后每年可节约标煤62.63万t,制氢、制甲醇部分每年可减排二氧化碳41.64万t。

项目将传统的甲醇生产化工项目转变作为光伏、风电制氢的配套储能手段,实现了电力行业与化工行业创新融合,开拓了可再生能源储能的新形式,充分发挥其调峰作用,从而降低可再生能源综合成本,有利于提升电力发展质量和效益,为项目建设区域实现“碳达峰、碳中和”目标作出有力贡献。

- 相关链接:

- 国务院部门网站

- 地方政府网站

- 建筑央企

- 相关子企业

党中央

党中央