|

|||||

|

|||||

|

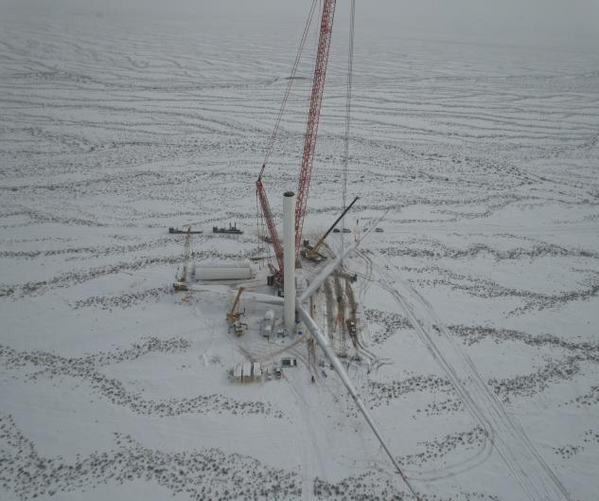

“迟日江山丽,春风花草香”,当诗圣笔下的盎然生机穿越千年光阴,与新时代的风相拥,每一片叶脉都在轻诉对葱郁大地的向往。曾几何时,青峦叠嶂间的“山路元无雨,空翠湿人衣”被灰蒙遮蔽,粼粼碧波上的“浮香绕曲岸,圆影覆华池”渐染尘色。幸而文明的觉醒如晨钟暮鼓,叩开了以绿为墨、以光为笔的新画卷。 习近平总书记指出:“能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。”在时代的壮阔征程中,这一论断如黄钟大吕,振聋发聩。从党的十八大以来,我国坚定不移地踏上构建新型能源体系的征途,绿色清洁能源发展被置于前所未有的战略高度,在总书记的擘画下,新能源产业蓬勃兴起,恰似“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,在广袤华夏大地掀起绿色变革的浪潮,为破解能源困局、守护绿水青山注入磅礴动力,引领着中国在能源革命与生态保护的道路上阔步前行,奔赴更加光明的未来。上海电建二公司牢记时代嘱托,以新质生产力引领企业绿色转型,走出了一条企业与社会“双向奔赴”逐“绿”而兴的发展新路。 以智慧为刃 剖开传统安装技术茧房 “凤翥龙蟠势作环,浮青不断太行山。”巍巍山脊上,一片片晶蓝面板熠熠生辉,像是巨龙身上坚硬的盔甲。 这里是昔阳慧迪光伏发电项目,平均海拔1000米,场区占地约3000亩,升压站占地约14亩,项目装机容量100兆瓦 ,直流侧134.54兆瓦,新建220千伏升压站1座,2.8千米送出工程π接入华能山西嘉阳送出线路,一并送入黄岩变电站。项目三面环山,脚下地形破碎,沟壑纵横。在这样的地形条件下,因为没有施工道路,各作业区域间隔远,原材料及设备运输布置极其困难,而人工搬运成本较高,且效率低下、危险系数极高。面对这一困境,项目负责人立即组织团队研究商讨解决方案,最终决定引入无人机吊装技术,开辟无人机空中运输通道,让无人机智能化运输投送物资变为现实。自项目引入无人机吊装运输技术后,现场建设突破了地形限制,降低了施工难度,大大提高了施工效率,较人力搬运总体成本节约近23%,还保障了施工的安全性,降低了光伏组件的损耗。 项目还使用无人机助力安全监管工作。施工现场的安全管理主要涉及人和物两个方面,管理人员可以通过无人机采集的画面监控巡视施工现场,快速了解现场的劳动力、设备、材料布置情况,协助监测现场安全防护、高处作业、施工进度等情况,为现场施工管理提供准确、实时的信息支撑,大大拓展了监管的范围,使现场管控更加细致、全面。 同样引入新技术辅助的还有盐源白乌光伏项目。该项目为风光同场多能互补、草光互补项目,主要任务是发电,预计安装光伏板30万余块,拟建装机规模160兆瓦/183.976兆瓦,在原有220千伏升压站进行扩建。 项目开发了国内首个山地光伏智慧工地系统,打造了以“智慧工地、智能检测、智慧运维”为特色的山地光伏智慧工程,创新性地引入了ERP管理系统,实时监控项目进度并全面管理工地物资。智慧工地平台集成了人员管理功能,实时监控人员动态,提升了管理效率。机械设备监控系统精准定位设备位置,实时显示设备作业状态和油耗情况,提高调度效率。无人机自动巡航技术实现了对施工现场的全面监控,确保项目进度和质量。根据现场地形地质特点,项目开展了“中高海拔高湿度区域能源项目施工机具电气化(智能化)”研究,联合设备厂家设计出山地光伏板安装车,其履带式底盘适应高海拔复杂地形,通过机械手和真空吸盘高效运输安装光伏板,减少人工劳动,快速完成作业,对板面损伤小,有效减少因山地高原造成的施工降效问题。 从昔阳慧迪到盐源白乌光伏项目,电建职工们站在传统建设的肩膀上,把“新技术革命”化作绿色能源的播种器,将“有限土地”的约束,改写为“立体生绿”的无限可能。 以坚韧为甲 在荆棘霜雪中垒起希望基石 在电力建设的漫漫征途上,艰难险阻如影随形,然而,总有这样一群无畏的建设者,以顽强的毅力和坚定的信念,在艰苦的环境中毅然起航。他们无惧凛冽的寒风、滚烫的烈日,哪怕脚下是荆棘丛生的荒野,头顶是变幻莫测的阴霾,也绝不退缩。 四川省凉山彝族自治州盐源县白乌镇境内,入目是草木葱茏,风光旖旎,而美景与风险,从来都是高原最本真的双面镜。盐源白乌光伏项目建于高山之巅,海拔约3384-3926米,立体气候明显,常年高寒,雨雪大雾天气多,冻土期较长。伴随高山寒冷天气的还有高海拔带来的缺氧问题。项目5月开工时,工地现场还有积雪未化,职工们需要带着氧气瓶干活。风像刀子般割过他们因缺氧发紫的嘴唇,每一次呼吸都带着铁锈味,哪怕是氧气罐不离手,也抵不过剧烈跳动的太阳穴的钝痛。这样艰难的环境下,没有人退缩,他们拿着对讲机指挥现场,混凝土泵车的轰鸣混着心跳声,在奋斗呐喊中光伏板寸寸蔓延,汇成一片蓝色光伏海,他们把“缺氧不缺精神”的标语刻进心底,为拿下下一个海拔坐标不断前进。 在高原兄弟拼搏建设的同时,玉门项目的职工们也正与狂风砂石作着顽强斗争。 玉门风电项目位于甘肃省酒泉玉门市,风电场总容量为200兆瓦,共安装36台单机容量为5.56兆瓦的风电机组,新建2个110千伏升压站,升压站规划110千伏出线,送出至330千伏西沙河升压站。项目地处戈壁滩,海拔高度在 1930米-2100米之间,属大陆性中温带干旱气候,降水少,年平均气温低,昼夜温差极大,夏季高温可达40℃以上且伴随5-6级风,冬季极端最低可达零下35.1℃。在这样恶劣的气候条件下风机基础浇筑面临首要技术难题。由于风机基础安全等级为一级,故施工工程工序复杂紧张,酷暑风沙天气导致混凝土初凝时间较快,12个工人同时出动都来不及基础收面工作,对基础浇筑工作影响巨大。项目立即召开研讨会,根据现场实际情况进行二次策划布置,实时监测天气情况适当调整基础浇筑时间,尽量选择在傍晚或者晚上施工,避开高温和大风天气。收面用的平面振捣工具均采用电动工具,大大的提高了工作效率。在浇筑混凝土前,全面清扫基坑,清除模板和钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物。同时规定单台风机基础混凝土浇筑时间不宜超过 12 个小时(包含收面时间),项目混凝土运输车辆齐上阵,职工分组轮班中途不得中断浇筑,浇筑同时充分进行振捣排除气体。基础养护时采用多点位全方面测温,在覆盖塑料薄膜后使用棉被进行保温保湿。职工们常笑说“我们冻着都不能让‘它们’冻着”。 “战风沙、抗严寒、斗风雪”是他们的口号,茫茫戈壁上他们与时间赛跑,始终坚守在项目一线,严把工程建设的安全关、质量关、进度关,保障一项项工程节点如期完成。在他们心中,有着对建设事业的无限热忱,怀揣着打造伟大工程、推动企业发展的宏伟梦想,这梦想如同夜空中最亮的星,指引着他们在困境中砥砺前行。 以初心为灯 让理想在钢筋混凝土中成长成诗 “绿树村边合,青山郭外斜。”从古至今,人与自然和谐共生的愿景始终镌刻在华夏文明的基因里。在企业建设的浪潮中,每一位职工皆以传承这份千年期许为使命,将“绿水青山就是金山银山”的信念熔铸于掌心老茧、浸透于安全帽檐,以匠心丈量风机间距,用汗水浇灌光伏方阵,在桩机轰鸣中守护生态脉络,于线缆穿梭间编织绿色梦想,让初心在每一处能源建设现场落地生根,勾勒出新时代人与自然共生共荣的壮美画卷。 南康隆木风电场项目位于江西省赣州市南康区隆木乡境内,装机总容量为100兆瓦,风机为金风GW204-5.6兆瓦,风机轮毂中心高度为120米,叶轮直径为204米。项目海拔在800至1000多米,地势高,起伏大,机位分布于不同山头,部分施工道路多急弯陡坡,对风机运输、吊装设备转场造成了一定的困难。为确保施工安全,项目部提前规划部署,邀请中电建协行业专家对《风机吊装方案》及《主吊安拆方案》进行评审,不断修改优化施工方案,确保安全和质量双达标。 项目建设过程中,全体职工牢记绿色发展初心,全面精细化管理,让绿色施工从方案走向实践。项目团队将 “减少污染、节约资源” 贯穿全流程。制定绿色施工专项方案,严格管控施工噪音、扬尘,实现污染防控可视化。合理利用资源,减少作业中能源消耗和废弃物排放,混凝土余料经破碎后作为路基填料重复使用,让 “绿色施工” 从纸面规范变为施工现场的常态风景。 生态设计,让工程与自然和谐共生。项目细致考察所处山区地形条件,以“最小生态扰动”为原则,科学规划风机分布,最大程度减少对生态系统的直接破坏,保留原有植被和动物栖息地。在道路建设中,职工们坚持“能利用既有道路不新开”原则,通过无人机测绘规划线路,同时将集电线路沿道路布局,既降低运维成本,又避免对自然风貌的割裂。 技术革新,让环保难题成为创新舞台。在高陡边坡治理与硬岩开挖等“卡脖子”环节,项目团队以创新破解生态与工程的矛盾。 一、水保工程生态棒工艺,给陡峭岩壁穿“绿衣裳”。在 15#检修道路施工中,路段山体为裸露花岗岩边坡,坡度在 70°-85°之间,施工过程中无法避免石块滚落破坏植被,而常规挂网喷播无法固土的难题,项目部借鉴类似工程经验,创新采用“生态棒挂网客土喷播植草技术”。生态棒以天然纤维网孔袋包裹耐候性棒芯,形成三维开放结构,既能防止客土下滑形成空洞,又为植物生长提供微环境。职工们在绝壁上逐米铺设生态棒,最终完成了高陡边坡的生态修复工作,如今岩壁绿草蓬蓬勃勃,曾经的“流泪坡”变成了“生态带”。 二、土石方工程气体裂岩技术,无声爆破守护绿水青山。项目FJ11#风机、FJ16#风机平台的花岗岩地层坚硬如铁,传统液压炮锤效率低下,而炸药爆破又面临审批周期长、环境风险高的困境。关键时刻,项目团队大胆引进液氧气体裂岩技术:以液态氧为氧化剂,通过可控气压破裂岩体,无粉尘、无有毒气体,振动幅值低。施工期间,职工们轮番值守现场,不断优化爆破参数,最终顺利完成开挖任务。这项技术不仅破解了进度难题,更开创了生态敏感区绿色破岩的新路径。 在项目环保施工的点滴实践中,职工们始终牢记“能源建设与生态保护共生”的使命。每一处风机基础的植被复绿、每一段道路边坡的藤蔓攀爬,都是他们对“绿色初心”的生动诠释。当隆木乡的风机与白鹤岭的云海相映成趣,职工们用双手证明:绿色不是发展的对立面,而是高质量发展的最美底色。 从图纸上的绿色标注,到工地上的生态实践,电力建设职工以“逢山开路遇水搭桥”的担当,将环保初心熔铸于每一颗螺丝钉、每一方混凝土。他们用技术创新破解生态难题,以顽强毅力抵抗千难万险,以精细管理守护自然肌理。当光伏板在原野铺就金色的诗行,当风机叶片在云端写下流动的韵脚,一场关乎星辰大海的低碳叙事,正以新能源之名,在华夏大地的宣纸上晕染出万木葱茏的未来。 |

|||||

|

【打印】

【关闭】

|

|||||

|

|