|

|||||

|

|||||

|

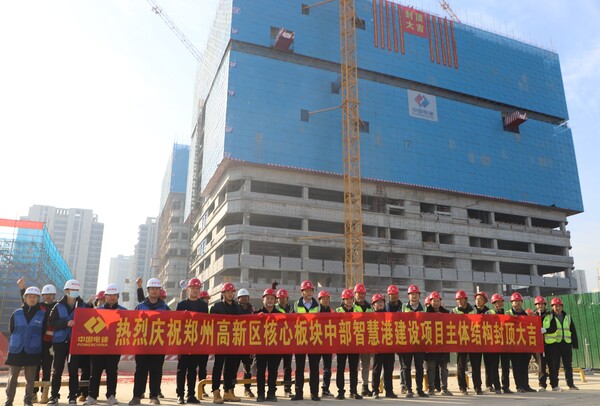

初夏时节,随着建筑消防系统联调完毕,由水电十一局承建的总建筑面积12.4万平方米的中部智慧港项目顺利完工,矗立在郑州高新区创新大道旁的银灰色建筑群折射出科技质感。作为郑州市政府重点支持的科技创新项目,水电十一局的建设者们经历780余个日夜的耕耘,打造出了数字化时代的产业新地标。 破局:与时间的“硬核较量” 翻开建设日志,时光的刻度见证着奋斗者的足迹:2023年2月19日,首批管理人员顶着倒春寒进驻现场;2023年6月30日,首批厂房封顶;2023年12月3日,主体结构验收顺利通过;2024年6月27日,二次结构全部完成;2025年3月25日精装修完成……这些看似平静的时间节点背后,是建设者与时间的激烈竞速,更是智慧与汗水的交响乐章。 2023年早春二月,时任项目经理王明朝带领团队踏入工地时,迎接他们的是尚未消融的冻土和凛冽的北风。零下五度的寒潮裹挟着雪粒,卷起初融的泥浆,把规划中的产业园工地变成一片泥泞的“战场”。 作为首批进驻的开路先锋,他们需要在9天内完成开工筹备:对接行政单位理顺外部环境、踏勘运输路线优化物流方案、审查施工图纸推进技术交底、编制临建设施施工方案、考察供应商保障材料储备...... 这群平均年龄35岁的团队成员,白天穿梭在职能部门与工地现场之间,笔记本上密密麻麻记录着各部门的审批要点;夜晚则围坐在项目部会议桌前,就施工方案展开激烈讨论。他们用“白加黑”的鏖战,将原本需要15天的筹备时间缩短在9天内顺利完成。 “不行,土方运输最好不走这条街,周边居民多,不易通行还扰民。” “这几台挖机进场时间还需要再协调提前2天,否则会影响土方开挖进度。” “测量仪器是不是都在校准有效期内?如有超期的,提前校准,现场测量放线可不是小事儿,仪器设备一定要精准无误。” 这些掷地有声的指令,成为项目团队的开工宣言。 真正的考验接踵而至。“路总,前几天管控,土方运输耽搁了几天,您看回填时间能不能延后几天?” “不行,现在河南已经进入汛期,回填工作、基础工程必须要尽快,一定要在主汛期到来前完成。否则,一旦进入主汛期,降水量增加,会导致地基不均匀沉降、会影响地基承载力,轻则导致后期墙体裂缝,重则结构变形、影响楼体结构稳定。我们必须加点紧,在成本允许范围内、现场工作面充分前提下,多增加几个台班,否则进入主汛期,即便想加快速度,天气条件也不允许。” 自此,路坤鹏就像被焊在现场一样,紧盯进度情况、关注天气变化,做好监测记录、把好含水量、压实度等回填主控项指标,他随身携带的笔记本密密麻麻记录着每个监测点的数据。5月13日,在主汛期来临前,项目16号厂房回填工作高质量完成,路坤鹏紧锁的眉头才终于舒展开来。 智造:智慧工地的“最强大脑” 郑州高新区中部智慧港建设项目在建设之初,便积极探索智能建造在施工阶段的深度运用,将物联网技术、信息化技术与施工过程有效嫁接,不断提升工程质量、完善施工管理、打造优质建筑实体,为区域建筑业高质量发展提供示范样本。 项目施工高峰期,仅塔吊设备就多达7台且同时作业,叠加极端高温、汛期与强风等不利因素,加大了施工组织复杂度和安全管控难度。为有效应对多重风险挑战,项目团队创新性引入BIM施工模拟系统,通过三维数字化建模实现场地规划优化:一方面建立设备布局模型,科学配置塔吊等大型机械的作业半径与移动路径;另一方面构建三维可视化防碰撞模型,运用动态预演技术对塔吊运行轨迹进行全周期模拟,通过智能预警系统实时识别潜在碰撞风险点。在此基础上,项目施工过程中实时采集塔机运行数据并监测塔吊运行状况,当检测到超限位、强风、超载等异常情况时,立即启动分级预警并联动制动系统,确保多台塔机在狭小空间内安全高效作业。这种"预防+实时监控"的双重保障机制,不仅优化了大型设备的现场布置,更显著提升了现场的安全管理水平。 项目同步应用智能地磅信息管理系统,通过智慧建造平台与地磅信息管理系统深度融合,实现物资全生命周期数字化管控。系统自动生成物资编号、称重信息及关联文档,精准记录钢筋、混凝土等主材的出入库时间、数量及责任人,确保物资供应与施工进度动态匹配,有效规避资源浪费风险。系统自动归集地磅小票、签认单等电子附件,构建可追溯的数字化档案体系,为成本核算和质量溯源提供可靠依据。 以商混主材管控为例,智能系统可实现车车过磅、车车校准的精准管控,仅2024年上半年就校核出误差方量220立方米,直接节约成本6万多元。这种精细化管理水平获得项目监理总监高度评价:“我们参建的众多项目中,中部智慧港项目在商混入场检测方面表现特别突出,过磅效率最快、称量精度最高、运输时效最优。系统内可追溯自开工以来的所有磅单数据,主材进场验收在数量与质量层面均实现零纠纷,堪称地磅管理领域的最强大脑。” 工程进入机电安装作业后,项目团队重点聚焦地下车库这一关键区域,面对机电管线涉及的多专业交叉作业、进场时间差异及工序衔接复杂等挑战,在图纸接收后即启动BIM建模工作。通过三维建模技术,在各专业施工前完成模型优化,实现管线布局的精准规划与潜在冲突的提前化解。BIM模型不仅提供可视化平台,让各专业团队清晰掌握管线排布情况,更可以通过模型预演提前识别并解决施工问题。基于模型指导,团队合理规划管线走向,为各专业预留充足安装空间,既保障了施工顺畅推进,又确保了工程质量。BIM技术的深度应用,使原本复杂的管线排布井然有序,为项目成功实施奠定坚实基础。 激情:工程人的“那份倔强” 作为承载智慧产业的核心载体,郑州中部智慧港项目主体采用框架-剪力墙结构体系。这种兼具灵活空间与抗震性能的设计,对混凝土浇筑提出了严苛要求。 在首盘混凝土浇筑前,项目生产经理张金锋带领现场质检团队开展多轮实地测算,通过精准的数据验证确保混凝土框架结构施工的安全可控。张金锋说:“混凝土的初凝时间一般在2-3小时,终凝时间一般在5-8小时,我们必须要在上层混凝土的初凝时间内完成第二层混凝土的浇筑,在终凝前完成混凝土从装车到运输到入模到振捣的过程,才可以减少施工冷缝造成的质量缺陷,从而保证混凝土经过合理养护后逐渐达到设计强度。我们必须计算好混凝土从装车到入泵的时间,实地看一下商混站的出料能力,能不能保证混凝土浇筑的连续性。只有确定了这两个数据,我才放心。” 随着项目进入装修阶段,现任项目经理路坤鹏多次强调:“当前阶段是项目品质塑造的关键期,要通过视频交底与现场实操相结合的方式,确保施工人员对每个工艺节点精准掌握,让空间每个维度都呈现精致化、系统化的设计表达。从材料选型到装饰细节设计,再到施工过程管控,我们追求的不仅是达标验收,更是超越客户预期的品质承诺。” 项目团队秉持“毫米级”质量管控标准,无论是墙面涂料的色差控制、基层处理的平整度要求,还是地板拼接的缝隙精度,均建立专项质量管控清单。这些看似微小的细节,往往决定了整个空间的品质感和舒适度,项目部投入大量的时间和精力,确保每一处都经得起时间的考验。 项目团队以饱满热情投入装修阶段施工,安全总监赵阳在烈日下黝黑的面庞上始终保持着专注:“装修阶段,交叉作业多、零星进场人员复杂、小型工具及施工用电管理难度大是这个阶段安全管理的重难点,我们要构建‘人防+技防+智防’三位一体的安全管控体系。” 为筑牢安全防线,项目部积极贯彻安全管理“五到位”:在责任落实方面,通过签订1000余份责任书和承诺书,将安全责任细化至班组和个人,形成全员参与的责任网络。在资源保障方面,建设了安全体验区,完善各类防护设施,创新实施隐患举报奖励制度,确保安全投入精准到位。在能力建设方面,实行“实名制+三级安全教育+考核认证”上岗机制,定期开展VR触电、高处坠落等沉浸式安全培训,提升一线人员风险应对能力。在过程管控方面,建立完善的规章制度和操作规程,每日开展安全巡检,动态更新隐患台账,及时消除各类风险源。在应急准备方面,编制详尽应急预案并每季度开展实战演练,确保突发情况处置高效有序。这套集预防、监控、处置于一体的管控机制,为工程顺利推进提供了坚实保障,也展现了项目团队在安全管理领域的专业追求与责任担当。 工程完工不是终点,而是新征途的起点。工程公司将继续脚踏实地、勇于创新,进一步深化智慧化、智能化与传统行业的融合,引领行业发展新趋势,构建发展新格局,助力建设智慧新城市。 中部智慧港 项目主体结构封顶 |

|||||

|

【打印】

【关闭】

|

|||||

|

|