|

||||||

|

||||||

|

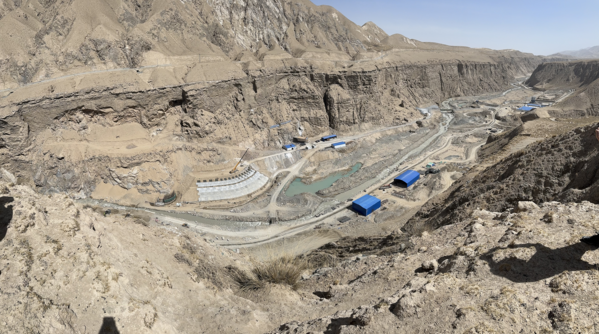

五月的喀喇昆仑雪域高原,海拔3000米的云端之上,远处山顶的残雪尚未褪尽,在日出的红光映照下,泛着银色的光芒,正午过后,“春风”卷起塔克拉玛干的沙尘蔓延至莽莽昆仑,狠狠砸向铁皮板房,发出“轰隆隆”的响声。在山下输水隧洞的进口,中国电建所属水电一局新疆兵团第二师38团水利工程项目的建设者们早上穿着厚重的棉服,在凛冽而嘈杂的风沙中向着隧洞深处走去。安全副总监陈大伟的眼镜上一层薄霜还未褪去,一层沙土又已覆盖,安全帽绳紧勒着冻红的脸颊,施工员董贺龙紧握着对讲机,脸上的“高原红”异常明显,测量员于永光手里的全站仪观测镜蒙着一层白霜...... 这群平均年龄30出头的小伙子,正以热血与担当践行“雪域高原青年突击队”品牌,在罕无人迹的高原上谱写新时代水利青年的最美答卷。 “这地方一定要做好支护啊,可千万别大意!”早上10点,“烈日”和“春风”刺的脸颊生疼,在这大多数人来这里都或多或少会有一些“高反”的环境中,陈大伟每天都要在一工区和二工区之间进行安全巡查,一工区和二工区中间只隔了一座山,来回却要绕行近10公里的山路。“安全就是我们的生命线,隧洞已经累计开挖1786米了,一定要注意安全啊……”在隧洞内,陈大伟反复叮嘱安全问题。作为经验丰富的资深“老安全”,陈大伟对眼前这条2840米的隧洞的各项数据烂熟于心。项目多为隧洞施工,面对隧道变化莫测的施工环境,项目严格执行“先探测、管超前、短进尺、弱扰动、强支护、快封闭、勤测量”的原则,合理安排精心管理,多次优化开挖、出洞方法,按要求控制粉尘、有害气体和爆破噪声等指标,在全力克服施工难题的同时,实现“零事故”目标。 午后,阳光慵懒地铺满整个山斜面,现场技术员董贺龙全神贯注地趴在悬臂钻旁。他手持钢尺,眼神专注,仿佛此刻世界唯有这微小缝隙。“侧模的接缝不密贴,可能会造成漏浆和错台。”——他的声音不容置疑。身旁拼装工人苦恼的说道:“董工,就差这么点,影响能有多大呀!别这么较真啊!”董贺龙迅速掀起安全帽沿解释到:“可别小看这小小误差,对工程质量可能会产生不可逆的影响。”说着,他迅速掏出技术规范精准翻到相应章节给工人们讲起了课:“这是老百姓期盼的工程,咱们得对每一个数据负责啊”。 一番专业详尽的讲解,让现场的工人们如梦初醒,心服口服,立刻动手重新拼接。在他眼中,施工过程上的每个细节都在他的概念里有着明确的定义:质量不是个人的得失,而是用专业和责任捍卫“一局品牌”的承诺。 早上8点多,新疆地区大部分人还在沉睡中,冰冷的寒风灌进测量员于永光的衣领,呼出的白雾刚离唇便被撕成碎末。他伏在全站仪前,手套下的手指仅存的温暖失去已经麻木,却仍紧攥着仪器旋钮,低温让金属部件冷如冰铁,镜片频繁蒙上雾霭,他不得不反复用掌心焐热,在寒与暖的交替中守护观测的清晰。 “在隧洞工程中,我们也积极运用新技术、新工艺。比如,传统爆破法对运输环境和成本要求较高,空气污染严重,材料损耗大,而我们采用的悬臂钻掘进施工,相对安全,成本低、效益高。”项目负责人张德钊说,“项目部还成立了QC小组,进一步创新工艺,使隧洞的开挖支护得到更有力的技术支撑。” “刚毕业来到项目时,看到寸草不生的大山,心里有种说不出的难受,家人也劝我回去,但我还是坚持了下来。自己是退伍军人,这项民生工程意义深远,未来也会是自己青春岁月中浓厚的一笔色彩。”毕业不到两年的王胤博说。 未来也许没有人会记得这里的建设者,甚至在这里的施工痕迹都会慢慢消失,但是这项工程堪比一个伟大的奇迹,造福铁门关人民,结果大于过程。水电一局建设者们将以更加饱满的热情和反复冲锋的姿态,以业主需求为导向,全力以赴投入到精品项目的推进热潮中。这一伟大工程的建成,将为当地经济发展和民生改善带来巨大福祉,也将成为兵团水利工程建设史上的一座丰碑。 |

||||||

|

【打印】

【关闭】

|

||||||

|

|