|

|||||

|

|||||

|

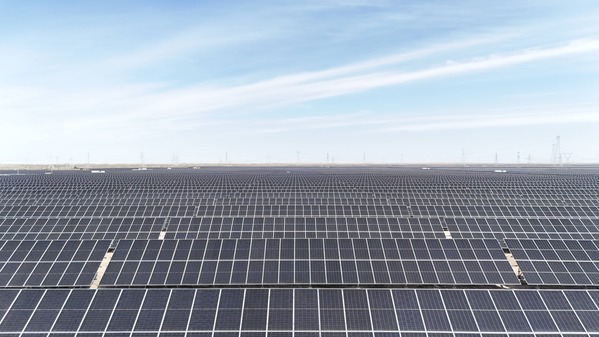

你认为将来的戈壁滩会是什么颜色? 站在新疆阜康市的高地上,初夏的戈壁滩被阳光灼得发亮,目光所及,不是浅黄色砾石,而是一片深蓝的“海浪”——在河北工程公司承建的华能阜康1GW光伏项目现场,220余万块光伏板首尾相连,随地势起伏铺展,将曾经黄色的“死亡之海”染成靛蓝。 植被稀疏、人烟稀少、沙土飞扬、气候恶劣,在这片戈壁滩上,有一群来自中国电建的年轻人正在“种太阳”戈壁如何变“蓝海”基地建设又如何与生态保护结合?昌吉回族自治州的东北方,这个壮观的绿色能源工程正在给出解答, 荒漠的黄与光伏的蓝在此交汇,一部绿色发展的新篇章,新时代的电建人正在戈壁滩上书写…… 像梭梭树一样,扎根沙海 深入昌吉回族自治州,在石子铺成的戈壁公路上颠簸近半个小时,来到了华能阜康光伏项目部。项目部的会议室里挤满了二十多岁的年轻人,不少人围着施工地图看,讨论着工程进度。河北工程公司阜康光伏项目经理崔兵兵刚从现场赶回来,戴着红色安全帽,面色黝黑,刚握手,电话铃声便又响起。 崔兵兵在戈壁滩待了两个年头,2023年11月,项目举行开工仪式,望着划定的3.4万亩的施工面积,第一次来到戈壁滩的崔兵兵感到不可思议。放眼过去黄黄地一片,全是荒沙地,没有一点绿色。在他身后,有人小声又迟疑地讲道:“这个地方?真的能生出绿色能源?”崔兵兵深吸了一口气,再次望着前方延绵不尽的黄色戈壁滩,眼神坚定:“能!我们要做的就是把光伏板“种”在这里,追着太阳要电力!” 阜康戈壁滩全年日照超3000小时,是发展光伏产业的理想之地。然而,这片“不毛之地”的开发充满挑战:松软的沙丘、极端的温差、肆虐的风沙。想要在这片黄沙中打造出“蓝色海洋”必须从源头抓起,将每一个工作细节做到精益求精。 阜康光伏项目体量庞大,业主要求高,合同条款复杂。初来乍到,项目团队经历了整整两个月的“认知阵痛”白天,崔兵兵带着技术团队在现场盯图纸会审,根据现场建设情况给每一个项目团队的人“留作业”;夜晚,他抱着合同条款逐字研读,手机里存满了向行业专家、兄弟单位请教的录音,他的钻研精神感染了身边人,每每夜晚项目部都会亮起一方方橙色的灯光。 因为缺乏新疆戈壁施工经验,项目团队便把米东项目的建设经验堆满会议室,组织技术骨干开展庖丁解牛式学习,为阜康光伏项目的开局起步提供了可贵的经验遵循。 新疆的天气,是项目建设的最大敌人。夏季,地表温度高达50℃,项目部便采取错峰施工,清晨5点开工,上午10点收工,避开最毒辣的太阳。现场搭设遮阳棚,发放藿香正气水,确保不发生一例中暑;冬季,气温骤降至零下38℃,积雪堆积达30公分,项目部制定了冬季施工方案、车辆更换防滑轮胎,混凝土中添加抗冻剂。最艰难的是2024年冬季,本该进入冬歇期,为了抢回被压缩的工期,项目部组织了300人的“突击队”在极寒中连续奋战。当时暴雪压断输电线路,项目部协调当地供电局积极抢修,又安抚现场工人的情绪。与极端天气赛跑,淬炼真金。“戈壁的风沙能吹走脚印,但吹不走我们的决心。”他们说。 项目现场广泛生长着一种植物:梭梭树。它的根系发达,主根弯曲下伸,具有抗旱、耐高温、耐盐碱、耐风蚀、耐寒等诸多特性。梭梭树教会建设者们:真正的坚韧,不是与风沙对抗,而是学会在逆境中重新定义奋斗的姿态。 工艺改进,荒漠里的“蓝色基因” “向太阳要电力,可不是一件简单的事情!”项目团队以创新为笔,以荒漠为纸,书写着一章绿色能源的科技新篇。 清晨五点半,第一缕阳光穿透戈壁的薄雾,每一块光伏板渐次苏醒,在荒原上泛起一片粼粼波光。项目副经理耿书林蹲在光伏阵列间,指尖轻抚光伏板下那条黝黑的“生命线”这是石墨烯复合接地材料,在70℃地表炙烤下仍能保持性能稳定,如同为电站穿上了一层“隐形铠甲”传统铜材在戈壁就像温室里的花朵,而石墨烯才是真正的‘沙漠骆驼’。他解释道。这项技术将防雷效率提升300%,更以微创式施工保留了90%的原有植被,让梭梭草与光伏板在同一片土地上共生共荣。 在电气性能上,石墨烯复合接地材料的放电速度达到传统材料的3倍-5倍,可快速将雷电流导入地下。不远处,技术员正在用热成像仪检测接地带温度,即便在正午70℃的地表高温下,其性能波动也不超过3%。在耐久性方面,石墨烯接地材料40年以上的超长使用寿命大幅降低了维护频次和更换成本。 技术员庞欢欢回忆道:“安装时使用石墨烯接地材料实施接地时开挖面积更小,能避免纸杯等大面积破坏,具有良好的生态保护效益,就像做了一个‘微创手术’,这些植被得以完整保留。具有良好的生态保护效益。” 项目经理望着这片“蓝色麦田”轻声道:“在这里,每一块光伏板都在诉说着人与自然和谐共生的故事。”这项创新不仅解决了沙漠光伏电站的防雷难题,更以“黑科技”守护了“绿水青山”彰显了新能源建设每一抹蓝色工装都闪耀着红色信仰的光芒与生态保护和谐共生的新发展理念。 在戈壁滩上淬炼“光伏新军” 六个月的有效施工期,阜康光伏项目的一线建设者像胡杨一样扎根新疆戈壁滩,每天当第一缕阳光穿透戈壁的薄雾,项目团队已经开始了新一天的战斗。 在项目攻坚的关键时刻,邓月双师傅用行动诠释了什么是“站好最后一班岗”这位即将退休的老技术员连续24小时钉在混凝土浇筑现场,在混凝土浇筑时连续24小时钉在现场,对现场如数家珍,每天的工作日志非常详实,还有手画的草图,每天都能描绘出现场的变化。这种匠人精神,成了年轻技术员们最生动的教材。 青年人才是公司发展的生力军。项目管理团队年轻人居多,如何把他们培养好,是项目部面临的重要课题。针对他们思维活跃的特点,采用问题“抛锚式”管理法:遇到技术难题先让年轻人“头脑风暴”再像修钟表般精准纠偏。同时还注重因材施教:小卢性格外向,就让他与业主沟通结算事宜;小侯细心踏实,就让他负责农民工管理;宏伟专业知识有欠缺,主动帮他夯实专业。年轻的职工们也在这片热土上完成蜕变,半年前还是“职场小白”的他们,如今已能在风沙中独当一面,每个年轻人都找到了属于自己的战场。当光伏板在他们手中连成蔚蓝的海洋,这些“90后”“00后”建设者用行动证明:青春最美的模样,就是与时代同频共振。 未来,随着光伏技术的进步,我们或许能在更多的沙漠里见到大片“光伏森林”,甚至可能将全球荒漠改造成新能源基地。而这一切,离不开那些在沙漠深处默默耕耘的年轻人。 如今项目已经全容量并网,这片在沙海里开辟的热土,涌动着蓬勃的生命力。在这里,每一度清洁电力都是对“绿水青山就是金山银山”理念的践行,每一寸光伏蓝都是向碳达峰、碳中和目标的坚定迈进。一群年轻人用科技和汗水,让光伏板像种子一样扎根,让光变成电,让沙漠变绿洲。电建人追光的故事,正在改变世界。 |

|||||

|

【打印】

【关闭】

|

|||||

|

|