|

||||||

|

||||||

|

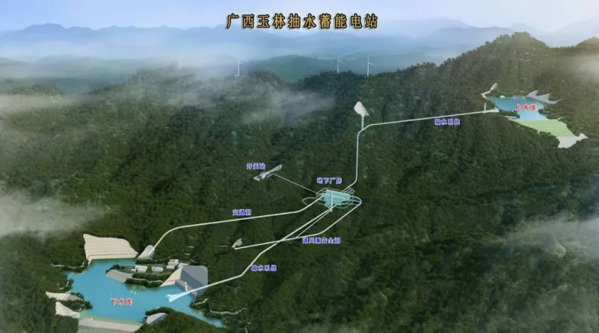

凿山为砚汲沧浪,敢向云崖筑玉章。 广西六万大山的岩嶂间,晨间的雾霭还未消散。在水电十四局玉林抽水蓄能电站建设现场,水电十四局项目团队里的“黄金三角”已经开始了新一天的工作。 作为国家“十四五”重点实施项目,这座总装机容量120万千瓦的超级“充电宝”正进入施工关键期。而建设者们,正用专业与坚守,在岭南的群峰之间,谱写着新时代能源基建的壮美篇章。 三件"法宝"的温度和速度 在谭伟的办公桌上,永远摆着三样东西:一张泛黄褶皱的地籍图、一份标满红圈的征拆进度表,以及一罐快见底的润喉糖。这三样物品,见证了他作为项目工程管理部主任扎根一线、攻坚克难的日常。 隧洞攻坚既要安全,更要效率。 玉林抽水蓄能电站通风洞与进厂交通洞如同山体中的两条"血管",需在高强度爆破和复杂地质条件下并行掘进。为确保施工安全与进度,谭伟每天要在相距一公里的两洞间往返十余趟——爆破作业时,他紧盯通风洞排险;混凝土浇筑时,他驻守交通洞验筋,确保每一道工序都严格达标。 在一次超前地质预报中,他凭借丰富的经验,敏锐判断出潜在破碎带,提前协同技术部调整开挖方案,避免了可能的大面积塌方。 "工程管理不是坐着等消息,得把问题‘挖’在发生前。"谭伟的这句话,成了项目部的管理信条。 在他房间的角落,贴着一张手绘的"两洞进度笑脸图"。每完成一个关键节点,他就画上一个笑脸。如今,图纸已被密密麻麻的笑脸填满。 征拆攻坚既要速度,更要温度。 "征地拆迁是工程的咽喉要道,更是关乎群众利益的大事,容不得半点马虎。"作为有着十年项目管理经验的工程师,谭伟深知征拆工作的复杂性和重要性。 面对十余户村民的养鸡场搬迁难题,谭伟没有简单"一刀切",而是带领团队逐户走访,不仅细致统计每户存栏量,更设身处地为村民谋划出路——协调临时养殖场地确保生产不中断,主动对接食品企业拓宽成鸡销路。村民老陈攥着新签的合同感叹:“谭主任不仅帮我们搬了鸡棚,还解决了销路问题,真是把我们的难处都想到了!” 在解决困扰当地十余年的六万林场权属纠纷时,谭伟与村委会资料员一头扎进档案室,反复查阅历史伐木批文和勘界记录,通过新旧地图叠加对比,最终还原争议地块的变迁轨迹,化解了这场历史遗留矛盾。 针对远期施工红线内因自然灾害受损的鱼塘,他创新性地提出"提前征收+生态补偿"方案,既为后续主体工程扫清障碍,又让农户提前获得补偿款,实现了工程推进与群众利益的双赢。 "谭工眼里容不得沙子!"施工队的评价,道出了他对工作的严苛态度。 精准到毫厘的“工程日记” 测量是施工的“眼睛”,数据一旦出错,之后所有工序都会偏离设计。作为项目部的测量员,刘震权承担着通风洞、进厂交通洞及周边地形的精密测量任务。 每天凌晨六点,当大多数工人还未到岗时,刘震权已背着全站仪、棱镜杆和测量笔记本进入施工现场。他的工作主要分为两部分:洞外地形测绘与高精度控制网布设,以及洞内导线测量和断面放样。 在杂草丛生、林木交错的深山中,他带着放线工,踏着盘错的树根,在无路可循的密林间开辟出一条测量通道。洞内工作时,空气湿度让全站仪镜头频繁起雾,往往一组数据要反复测量数次才能确保精度。 “最难受的就是夏天,洞里闷热得像蒸笼,衣服就没干过。”但即便如此,他依旧每天第一个进洞,最后一个离开,用专业和坚守为工程建设保驾护航。 今年三月中旬,广西玉林遭遇持续强降雨,导致通风洞局部出现渗水,积水深度达二十厘米。当时正值施工关键期,若测量工作延误,将直接影响后续支护施工。面对这种情况,刘震权二话不说穿上雨靴、雨衣,在遍布浑浊积水和能见度极低的环境中,完成导线复测工作。“他一个人干了三个人的活。”现场测量技术员由衷赞叹。而实际上,截至目前刘震权已累计完成洞内外测井数据采集3000余组,全部满足规范要求,为项目顺利推进提供了坚实保障。 刘震权深知“毫米级的误差,即是千米级的责任”,手中的全站仪与棱镜杆看似微小,却承载着工程安全的生命线。他始终保持着技术创新的热情,在完成日常测量工作之余,自学三维激光扫描技术,并将BIM模型与现场测量数据结合,提高工作效率。 在这条用脚步丈量责任的道路上,刘震权用测量人独有的“参数”书写着工程日记。 岩层间的青春风采 莫道书生无胆色,夯土扬尘砺剑新——这句话用来形容项目部新员工田彦军再贴切不过。这位从象牙塔直接挺进钢筋林立的施工一线的年轻人,用行动诠释了新时代青年将理论转化为实践的决心与担当。 初到项目部,田彦军主动请缨扎根一线,加入工程管理部。白天跟进通风洞开挖支护,夜间值守交通洞爆破作业,仅用一个月就完成了施工全流程跟岗学习。"作为刚毕业的大学生,能够沉得下心、吃得了苦,他的毅力和专注力远超同龄人。"师傅谭伟这样评价道。 在施工现场,田彦军的施工日志堪称"地质百科全书"。数月间,他详细记录了每个作业循环的岩层裂隙发育情况、渗水点分布和支护参数,硬是摸透了两大洞室的开挖要诀。这份严谨细致的工作态度,为他后续处理突发状况打下了坚实基础。 今年3月初,电站通风洞开挖至T0+234.67桩号时遭遇地质断层带,顶拱持续掉块的险情让整个项目部绷紧了神经。面对突发状况,田彦军展现出超越年龄的专业素养:在四方联合勘察制定支护方案后,他主动请缨全程跟进48小时抢险作业。从回填洞渣到超前导管喷混加固,从管棚施工到钢拱架安装,他像一台精准的"施工调度仪",在洞内外往返穿梭,实时监控锚杆力度和喷混凝土厚度,提前协调各工序衔接。"小田工嗓子都喊哑了,昨天新换的劳保鞋又磨破了底。"施工队长老张的感慨,道出了这个年轻人的拼劲。 在日均三万步的施工现场,田彦军晒得黝黑的皮肤和没时间打理的胡茬,成了他成长的鲜明印记。从初出茅庐的"00后"到独当一面的"攻坚手",这位年轻人用钢铁般的意志在岩层间写下青春注脚:新时代的中国青年从不是温室花朵,当祖国建设需要时,他们的肩膀同样扛得起万里山河。 岭南的晨雾渐渐散去,阳光穿透云层,为六万大山的岩壁镀上一层金辉。在这片被机械轰鸣唤醒的山谷里,谭伟办公桌上的润喉糖罐已换新,等待着下一个问题的解决;刘震权开始扫描穹顶弧度,在毫米级精度里雕刻时光;而田彦军施工日志的最新页,正记录着二衬混凝土的水化热监测曲线。这三组不同频率的脉搏,在六万大山的岩层深处同频共振,形成了最稳定的“黄金三角”。 玉林抽蓄电站安全洞 玉林抽蓄电站建设现场

|

||||||

|

【打印】

【关闭】

|

||||||

|

|