|

||||||

|

||||||

|

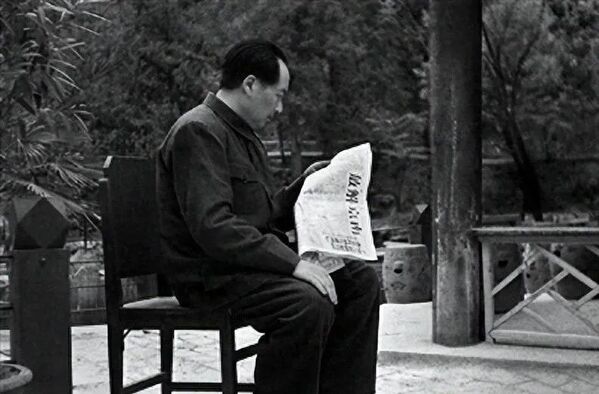

香山双清别墅,位于北京西郊香山公园内东北山麓,毗邻香山寺。1949年3月23日,中共中央机关离开河北西柏坡,25日抵达北京,中央机关随即入驻香山。双清别墅是毛泽东居住和工作的地方,这里成为中国共产党“进京赶考”的首站。 查阅史料可知,清乾隆十年,清朝皇家在此修建了“松坞云庄”,成为清代三山五园中静宜园的一部分。院内的“栖云楼”是当年静宜园二十八景之一。1860年,静宜园被英法联军焚毁。民国七年,曾经担任过北洋政府总理的教育家熊希龄先生在香山创建“香山慈幼院”,同时将此处开辟为私人宅邸。因石壁上有清乾隆皇帝题字“双清”的摩崖刻石,且石壁下有双泉涌出,遂将此处命名为“双清别墅”。 七一前夕,适逢周末闲暇,我与家人相约一同前往香山公园双清别墅游览。是日天气晴朗,艳阳高照,香山公园内古木参天,生机勃勃。从香山公园正门进入后,我们从勤政殿左侧的小门出发,沿着路标顺着山势向上行走,一股溪流沿着步道顺流而下,汩汩流淌,最终汇入静翠湖。步行约600多米,便到达双清别墅。 从东门进入庭院,院中央是一个面积约一亩见方的小湖,碧波荡漾,水面荷花初绽,金鱼游弋。池边有一座六角红亭,这里曾是毛主席歇息的地方。高大的银杏树翠绿挺拔,树冠郁郁葱葱。双清别墅主屋是一座简洁大气的平房,白墙红窗,简朴大方,坐北朝南,是毛泽东居住和办公之所。室内布置有办公室、卧室、会客室、厨房等,室内家具完全按照当年原样复制摆放。质朴的家具、墙上泛黄的地图、桌上的纸笔书报、陈旧的电话、发黄的床单被褥,都彰显着岁月的积淀,还原了革命胜利前夜开国领袖在此运筹帷幄、决胜千里的场景。当年毛主席坐在木椅上阅读《进步日报》报道南京解放的画面,仿佛栩栩如生地展现在眼前。 院内西侧临山的平台上,开设了《毛泽东在香山》展厅,展出毛泽东的生活照片、手稿、电报、报纸等,还循环播放开国大典的录影视频,供游人参观。双清别墅对面的山坡角建有防空洞,为钢筋混凝土结构。据介绍,该防空洞由第四野战军工兵修建,于1949年3月15日竣工。防空洞深入山体岩石20余米,一侧为进口,一侧为出口,内部曲折回廊,设有2个休息室。虽然历经70多年,依然坚固如初,内部干燥整洁,异常凉爽。 出双清别墅西门,前行数十米即是香山寺,再向前百余步便是来青轩。来青轩是一座干净幽静、依山而建、错落有致的小院,当时朱德、刘少奇、周恩来、任弼时等中央领导同志在此办公居住。来青轩也是清代静宜园二十八景之一,1860年遭英法联军焚毁,后熊希龄先生在遗址上改建为公寓,用于举办慈幼院。 1949年3月25日,毛泽东正式入住双清别墅,至1949年9月21日离开搬至中南海菊花书屋,在此居住和工作了181天。期间,毛泽东和中央军委指挥了渡江战役,筹备中华人民共和国的成立。毛主席多次会见民主人士和社会各界代表,并发表了一系列重要文献,包括《论人民民主专政》《南京政府向何处去》《评美国白皮书》等重要文章,还有毛主席在香山听到解放军占领南京消息后写下的《七律·人民解放军占领南京》等诗篇。这里承载着一段具有非凡意义的红色历史。 参观双清别墅时,我不由自主地思考起这些问题:中共中央进北京为什么不直接驻扎在城里,而是选择在西山?中央在香山期间,发生了哪些大事件?其他中央领导人住在哪里?安全保卫工作是怎么做的?带着疑问,我请教了讲解员。讲解员一一做了介绍:“首先,这里比较安全。虽然北平当时已经解放,但城内还有大量反动分子和潜伏特务,伺机破坏。而香山位置较偏僻,三面环山,树木繁茂,有利于防空和警卫。第二,有利于过渡。因为我们党长期工作重心在农村,对城市生活和管理需要一个适应的过程。香山环境比较理想,不在市里,但是距离城市很近,与民主人士、社会各界来往很方便,毛主席在此期间接待了很多民主进步人士。第三,西山有足够的办公空间。熊希龄先生创办香山慈幼院时,留下3000多间房子,可以满足中共中央办公及居住的需求。为安全和保密,由工兵部队提前进驻香山,修建了防空洞,维修改造房舍,完善生活办公设施,做了大量准备工作。当时驻扎香山的中央机关对外称劳动大学。” 在双清别墅门外东侧平房,布置有中央警卫处和司机宿舍,院内停着一辆老式吉普车,这辆车是毛泽东1949年3月25日在西苑阅兵时乘坐的同款车。 人间正道是沧桑。作为中国革命胜利前夕党中央所在地,巍巍香山目睹了毛泽东等老一辈革命家指点江山、挥斥方遒的豪情,见证了中国共产党人团结各界人士凝心聚力描绘新中国宏伟蓝图的艰辛和荣耀。1949年3月23日,党中央从西柏坡动身前往北京时,毛泽东同志对周恩来和其他随行人员说:“今天是进京的日子,进京赶考去。我们绝不当李自成,我们希望考个好成绩。”2019年9月12日,在北京香山革命纪念馆观看《为新中国奠基》主题展览时,习近平总书记说:“我们永远要以‘赶考’的清醒和坚定答好新时代的答卷。”76年来,“赶考”始终是共产党人秉承的理念,激励着一代又一代人夙夜在公、攻坚克难,团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴而接续奋斗。 重温“赶考”初心,感受红色熏陶,我们将永远铭记新中国缔造者们书写的惊天动地的故事。 1949年4月毛主席在双清别墅六角红亭下阅看人解放军横渡长江占领南京的新闻报道 |

||||||

|

【打印】

【关闭】

|

||||||

|

|